神泉苑の歴史

◎創建

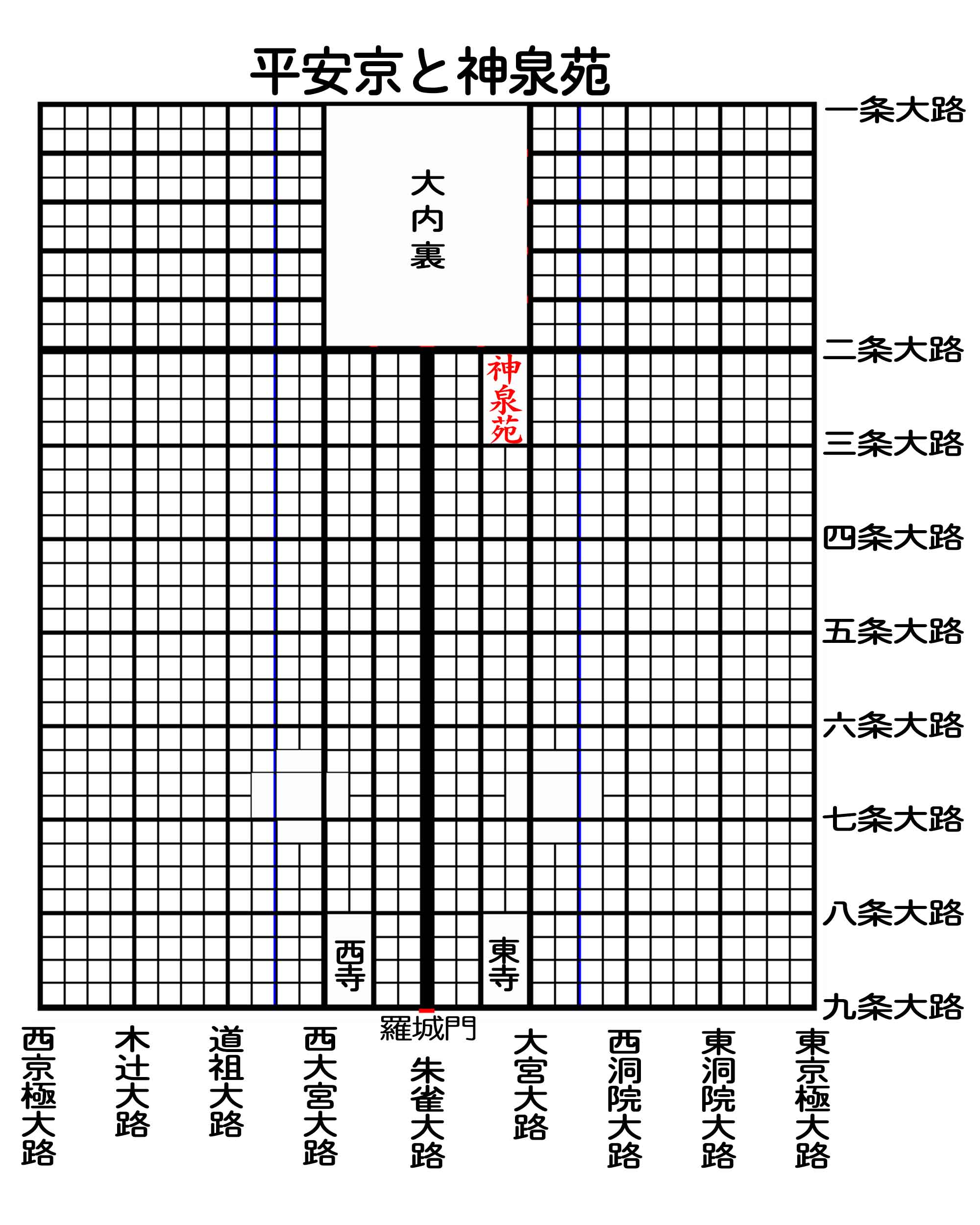

神泉苑は、延暦13年(794)、桓武天皇により禁苑として造営されました。

平安京(大内裏)の南東隣りに位置し、

南北4町東西2町の規模を有する苑池でした。

神泉苑は、延暦13年(794)、桓武天皇により禁苑として造営されました。

平安京(大内裏)の南東隣りに位置し、

南北4町東西2町の規模を有する苑池でした。

苑内には、大池、泉、小川、小山、森林などの 自然を取り込んだ大規模な庭園が造られており、 敷地の北部には乾臨閣を主殿とし、 右閣、左閣、西釣台、東釣台、滝殿、後殿などを伴う宏壮な宮殿が営まれていました。

発掘調査によって、 大池の北岸、泉から池に流れ込む小川(遣水)など庭園の北部を検出しています。

小川河口のすぐ西側の池の北岸には、長さ約4mを測る厚い板材が設置されており、 船着き場の足場板と見られます。

平安時代初頭頃には、苑池での管弦の宴などに用いられた竜頭鷁首の舟などが着き、 貴族たちが南庭へと下り立ったものと想像されます。

◎天皇の行幸(お出まし)

桓武天皇による延暦19年(800)の行幸以来、歴代天皇は神泉苑で宴遊されました。

平城上皇の頃から、9月9日の重陽節会(菊の節句)や、7月7日の相撲節会など、

節会行事も恒例として行うようになりました。

嵯峨天皇は43回(記録上)、神泉苑へ行幸され、

弘仁3年(812年)には神泉苑で「花宴の節」を初めて行い、

桜の花見と詩宴を催しました。

以後、釣りや、放隼(隼狩り)、詩会、避暑など

宮中行事や宴遊が盛んに行われていました。

桓武天皇による延暦19年(800)の行幸以来、歴代天皇は神泉苑で宴遊されました。

平城上皇の頃から、9月9日の重陽節会(菊の節句)や、7月7日の相撲節会など、

節会行事も恒例として行うようになりました。

嵯峨天皇は43回(記録上)、神泉苑へ行幸され、

弘仁3年(812年)には神泉苑で「花宴の節」を初めて行い、

桜の花見と詩宴を催しました。

以後、釣りや、放隼(隼狩り)、詩会、避暑など

宮中行事や宴遊が盛んに行われていました。

◎弘法大師の祈雨

天長元年(824)、日本中が日照りの際には、

淳和天皇の勅命により

弘法大師空海は神泉苑の池畔にて祈られ

北印度の無熱池の善女龍王を勧請(呼び寄せられ)されました。

日本国中、雨が降り、人民が大いに喜びました。

これ以降神泉苑の池には善女龍王がお住みになるといいます。

空海による雨乞い以後、神泉苑は多くの名僧が祈雨修法を行うようになりました。

天長元年(824)、日本中が日照りの際には、

淳和天皇の勅命により

弘法大師空海は神泉苑の池畔にて祈られ

北印度の無熱池の善女龍王を勧請(呼び寄せられ)されました。

日本国中、雨が降り、人民が大いに喜びました。

これ以降神泉苑の池には善女龍王がお住みになるといいます。

空海による雨乞い以後、神泉苑は多くの名僧が祈雨修法を行うようになりました。◎祇園祭と神泉苑

貞観5年(863)には疫病が大いに流行り、神泉苑にて

六柱の御霊を鎮めるため、朝廷による御霊会が行われた。

経典の演述や、雅楽の演奏、稚児の舞、雑技などが修された。その際は四つの門が解放され、

民衆が出入りし、天皇も御霊会を御覧になられた。

貞観5年(863)には疫病が大いに流行り、神泉苑にて

六柱の御霊を鎮めるため、朝廷による御霊会が行われた。

経典の演述や、雅楽の演奏、稚児の舞、雑技などが修された。その際は四つの門が解放され、

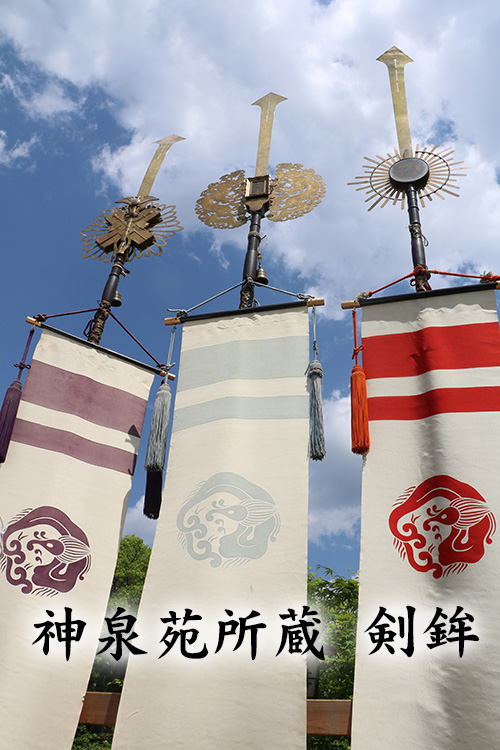

民衆が出入りし、天皇も御霊会を御覧になられた。貞観の大地震や、富士山の噴火など、全国的な災いが相次ぐ中で、 貞観11年(869)には、全国の国の数、66本の鉾を立て、 祇園社(八坂神社)から神泉苑に御輿を送り、厄払いをした。

後世には、これが町衆の祭典として、 鉾に車を付け、飾りを施して 京の都を練り歩く、祇園祭へとなる。

御霊会の歴史(日本三代実録)

霊場としての神泉苑

神泉苑は宗教的な修法が行われる霊場としての性格を強め、

降雨を祈って読経や歌舞が奉納されるようになりました。

白拍子・静御前による祈雨の舞や、小野小町による雨乞いの歌も

現在に伝わっています。

神泉苑は宗教的な修法が行われる霊場としての性格を強め、

降雨を祈って読経や歌舞が奉納されるようになりました。

白拍子・静御前による祈雨の舞や、小野小町による雨乞いの歌も

現在に伝わっています。

江戸期以降の神泉苑

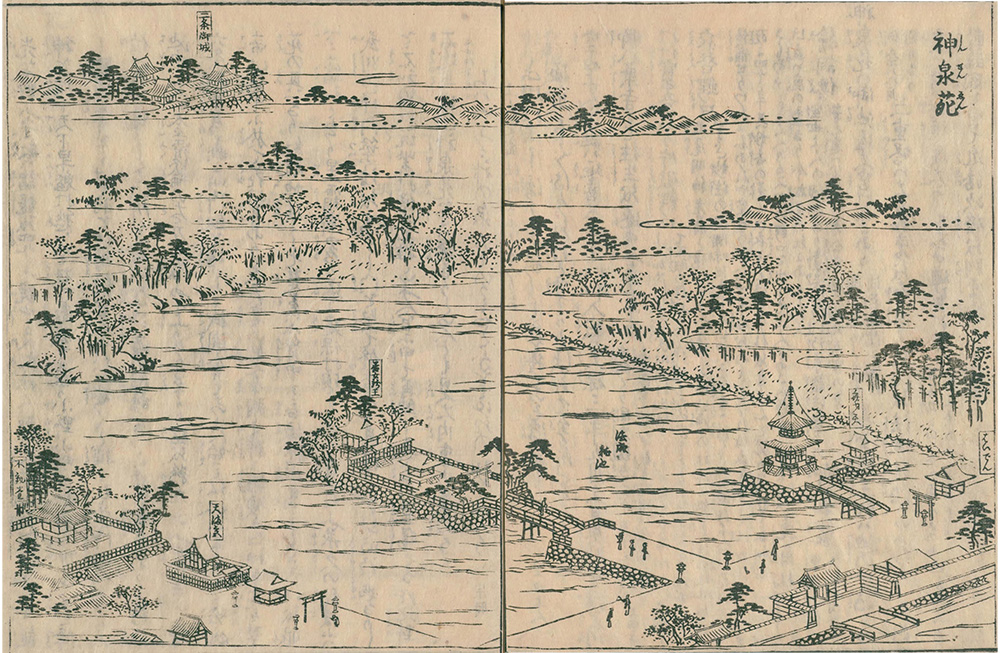

江戸時代には、徳川家康が二条城を築城する際、 神泉苑の湧水を 取り込み、城の内濠、外濠を満たすこととなり、 神泉苑は境域の北部を失いました。 名苑の縮小衰退を悲しんだ板倉勝重、片桐且元や、筑紫の僧・快我上人は、 境内の堂舎を整備し、東寺管轄の寺院として再興されました。○都名所図会(1780年刊行)に描かれた神泉苑

1788年に、京都に起こった大火事、天明の大火によって、

神泉苑の各社も多く焼失してしまいました。

しかし、すぐさま御社の再建計画が立てられ、

ご寄進を各方面から頂戴し、数十年をかけて堂舎が再建されました。

○明治22年(1889年)に奉納された絵馬に描かれた境内の様子

昭和10年には、境内全域が国指定の史跡に指定され、

現在は東寺真言宗の寺院として、平安京の面影を現在に伝えています。

◎五位鷺(ごいさぎ)

醍醐天皇が神泉苑に行幸になったときに鷺が羽を休めていた。

醍醐天皇が神泉苑に行幸になったときに鷺が羽を休めていた。帝は召使いにあれを捕らえて参れと仰せられた。

召使いが近づくと鷺は飛び立とうとした。

召使いが「帝の御意なるぞ」と呼びかけると

鷺は地にひれ伏した。

帝は大いに喜ばれ、鷺に「五位」の位を賜った。

以降、鷺は「五位鷺」と呼ばれ、謡曲にも謡われるようになる。

◎神泉苑の詳しい解説書は寺務所にございます。

(一部200円)